Melancolía de una tarde sin pena ni gloria

El Juli y Manzanares cortan sendas orejas de tono menor, mientras Ponce yerra con estrépito con la espada ante toros que no favorecieron la emoción de las faenas

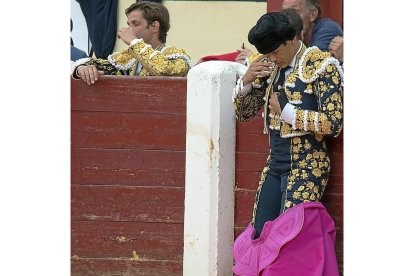

Manzanares se dispone a la lidia y a su lado El Juli tras terminar su faena.-JOSÉ SALVADOR

Nada extraordinario sucedió en el ruedo. Tres toreros y seis toros y el fallo ni condena ni absuelve. Quizá lo peor que puede suceder. Cuando prescribe la furia y caduca la esperanza, cuando la ira se amortigua en los terrenos de la mediocridad, entonces, poco hay que hacer. Tan solo abandonar la plaza. Y nada más.

Ni los de Domingo Hernández ni los de Garcigrande, que se fueron intercalando, aportaron un mínimo de bravura y movilidad, ni los coletudos, Enrique Ponce, El Juli y José María Manzanares pusieron toda la carne en el asador. Digamos que actuaron con cortesía y una correcta diligencia, con algunos pasajes de cierta calidad y otros instantes, sobre todo con la espada, para olvidar.

El valenciano Enrique Ponce desarrolló una faena intrascendente ante un soso y limitado ejemplar de Domingo Hernández. Faena sin ritmo, sin profundidad, facilitada por la bondad de inconsistente animal, que acudía sin ánimo a los cites. No acertó Ponce a enterrar el estoque y dejó entrever cierta falta de confianza en la ejecución de la suerte, suprema, algo que luego confirmaría, con reiteración en el cuarto.

La labor ante el segundo de su lote gozó, como mayor virtud, de un dinamismo esperanzador. El toro se desplazaba y el torero decidió ayudarle entender cómo embestir. Se dobló con él y lo llevó largo, para que adquiriera el hábito de desplazarse hacia adelante con un recorrido rebosante.

Por la derecha los muletazos nacieron limpios y templados, con tensión y una ligera aceleración. Con la zurda el astado apenas tenía recorrido. La faena, sin grandes alardes, le hubiera podido suponer un apéndice a Enrique Ponce, pero falló, estrepitosamente con el acero. Pinchó en innumerables ocasiones y no se percibía una confianza en la ejecución.

El Garcigrande de El Juli, su primero, apenas ofensivo en su encornadura, le permitió lucirse, firme y garboso, con el capote. El animal tenía un fondo de raza, bravura algo eclipsada por su falta de clase. No alzó el vuelo la faena, que acabó diluyéndose, lo que no impidió que, tras una estocada que enterró algo más de la mitad del acero en la anatomía del astado se solicitara, sin gran presión ambiental, una oreja que el palco, amable, concedió.

El incierto y áspero quinto puso a El Juli en modo porfía. Técnico, voluntarioso, aunque ello no impedía los constantes enganchones. La faena se fue alargando de modo tan artificioso como involuntario, y todo culminó en un pinchazo y estocada casi entera. Ni poco ni mucho. Casi lo peor que puede suceder.

Sin apreturas, con racionalidad atenta, José María Manzanares aportó los instantes de mayor enjundia. Elegancia en las formas y, en alguna ocasión, hondura. Al corretón e incierto tercero, de Domingo Hernández, lo logró meter en la muleta gracias a la suavidad de su temple cadencioso. El animal, al poco, se rajó y acudió al refugio de las tablas.

Al natural le recetó, tras quitarle unos metros de querencia, una serie de naturales, con tacto, ritmo y mando que resultó ser lo más enjundioso de su quehacer. Pinchó, por duplicado, recibió un aviso, y finalmente cobró una estocada caída.

La cadenciosa y suave embestida, casi un oleaje amansado, del sexto permitió a Manzanares componer una faena de fina estampa, de estética primorosa… no siempre correspondida en su contenido. Sin gran intensidad, pero con un ligero ritmo de consistencia, la labor transcurría mientras el toro se iba apagando… De modo intempestivo el astado levantó al diestro las zapatillas del suelo, aunque sin provocar que el diestro cayera al suelo.

Como un resorte emocional, el público despertó y empatizó con el espada, que además finiquitó con un estoconazo su tarea. Así que la petición de oreja se hizo mayoritaria y el diestro circunvaló el anillo con el apéndice.

Y la tarde, que languidecía, tuvo un resplandor efímero, simulado.